儿童骨骼系统生长活跃、成骨旺盛,骨折后愈合能力、生长再塑形潜力非常强。以往儿童四肢长骨骨折以保守治疗为主,临床常用到的治疗手段主要是闭合复位石膏外固定、皮肤牵引。近年来,随着儿童骨科微创技术的引入、儿童麻醉技术的提高、快速康复外科理念的更新以及家庭社会需求的升级,儿童骨科医师更倾向于选择微创并且能够帮助患儿进行早期活动和康复锻炼的治疗方法。儿童四肢长骨骨折的微创治疗最具代表性的是儿童弹性髓内钉(elastic stable intramedullary nailing, ESIN)技术[1]。由于对儿童骨折的特点、骨折病理变化以及手术方式选择的认识不足,采用弹性髓内钉治疗儿童四肢长骨骨折可能存在严重的治疗风险,并可能导致骨延迟愈合甚至不愈合[2-3]。本研究回顾性分析应用ESIN技术治疗的四肢长骨骨折且出现骨折延迟愈合患儿的临床资料,分析导致骨折延迟愈合、不愈合的可能因素,探讨后续治疗方法。

资料与方法 一、临床资料回顾性分析江西省萍乡市人民医院小儿外科2015年7月至2020年4月应用ESIN技术治疗的四肢长骨骨折,且术后复查发现骨折延迟愈合的9例患儿临床资料。病例纳入标准:①外伤所致的四肢长骨骨折;②术后随访过程中发现骨折延迟愈合或不愈合;③后续治疗均在本院完成。排除标准:①病理性骨折;②治疗过程中失访或转外院治疗。手术均在常规麻醉和C臂透视机下进行,采用ESIN技术,由同一名主刀医师完成。本研究经萍乡市人民医院医学伦理委员会批准(2023A002 — ks01),患儿家属均知情同意并签署知情同意书。

二、研究方法收集9例患儿性别、年龄、体重、损伤原因、骨折类型、治疗方式、钉髓比、术后处理及随诊情况、骨折延迟愈合的部位及时间,以及骨折延迟愈合的主要原因、处理措施及预后(表 1)。9例患儿术后初次发现骨折愈合不佳时虽未达到骨折延迟愈合判断标准时间,但考虑存在骨折延迟愈合甚至不愈合风险,均积极采取了相应治疗。

| 表 1 9例骨折延迟愈合患儿的临床资料 Table 1 Detailed profile of 9 pediatric cases of delayed fracture union |

|

|

骨折不愈合判定标准:采用Mehlmann等[2]及Canale等[3]提出的根据骨折愈合时间长短进行定义,骨折发生到愈合时间4~6个月定义为延迟愈合,骨折发生到愈合时间超过6个月定义为骨折不愈合。

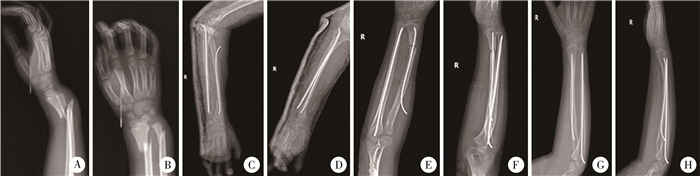

结果9例患儿中,男6例,女3例;学龄前期(4~6岁)1例,学龄期(7~12岁)6例,青春期(13~18岁)2例;骨折部位:肱骨1例、尺桡骨2例、股骨2例、胫骨4例;高能量损伤(包括车祸伤、高处坠落伤和重物砸伤)7例,低能量损伤(摔伤、扭伤等)2例;开放性损伤3例,闭合性损伤6例;切开复位4例,闭合复位5例。9例经处理后均已完全愈合,愈合时间6~21个月,平均愈合时间10.5个月。典型四肢长骨骨折患儿治疗前后X线片见图 1。

|

图 1 1例四肢长骨骨折患儿治疗前后X线片 Fig.1 Radiographic images of typical case No.1 before and after treatment 注 图A、B为患儿伤后X线片;图C、D为切开复位术后X线片;图E、F为术后12周发现桡骨骨折延迟愈合;图G、H为重新给予石膏固定术后8个月X线片 |

2例尺桡骨双骨折患儿(1例桡骨延迟愈合,1例尺骨延迟愈合)均考虑ESIN有效作用长度有限、稳定性不够,经延长石膏外固定后达骨性愈合;2例胫骨骨折延迟愈合患儿均考虑存在内外侧弹性钉应力不平衡,其中1例存在ESIN有效固定长度不足,此2例均经适当延长石膏固定时间、适当负重后逐渐达到骨性愈合;1例股骨骨折延迟愈合患儿因过度康复锻炼导致ESIN退钉、钉尾外露,取出ESIN改髋人字管型石膏固定后达到骨性愈合;1例胫骨开放性粉丝骨折患儿因断端感染骨折延迟愈合,经局部清创、抗感染治疗后逐渐达到骨性愈合;1例股骨延迟愈合和1例肱骨延迟愈合患儿因术后未遵医嘱行钉道护理导致钉道处皮肤破损、逆行感染,经加强钉道护理、抗感染治疗后达到骨性愈合;1例于术后10个月因骨折端部分不愈合,考虑开放性损伤后过早失去坚强外固定、过早负重导致骨折延迟愈合,进一步行断端自体骨植骨+石膏固定,于二期手术后21个月达骨性愈合并顺利取出ESIN。9例中,1例股骨延迟愈合患儿遗留患肢轻度短缩、跛行,其余8例随访均末遗留明显外观畸形及功能活动障碍。

讨论ESIN技术应用之初,开放性骨折及长斜行螺旋骨折、粉碎性骨折等不稳定骨折是ESIN技术的禁忌证,但随着近年ESIN技术的发展,之前的禁忌证逐渐转为相对适应证,如近干骺端骨折、长斜行骨折、开放性骨折等[4]。随着ESIN应用范围的扩大,一些不稳定性骨折的手术固定难度增加,术后骨折端再发移位、延迟愈合、不愈合的风险增加。

文献报道,骨延迟愈合、不愈合发生率达5% ~10%[5]。骨折延迟愈合甚至不愈合往往是多种因素综合导致的结果,可能与损伤原因、骨折部位局部解剖特点、治疗方式选择、操作技术、外固定时间、感染、不合理的护理及功能锻炼等因素相关。开放性骨折及骨折切开复位均有可能损伤骨折端骨膜的血供,导致骨折段血肿丧失,影响骨折血肿肌化及纤维骨痂形成,是最终造成骨折愈合不良的重要原因。当然,若术中多次复位效果不佳,需考虑是否存在断端软组织嵌入的可能,必要时行小切口探查,在小范围剥离骨膜的前提下达到骨折复位的目的。

有研究报道儿童四肢骨折ESIN内固定术后有约1%的不愈合发生率,常见于受到直接、严重暴力,存在蝶形骨片的大龄儿童的胫骨骨折[6]。本组3例胫骨粉碎性骨折患儿均系高能量损伤,可能是骨折延迟愈合的重要原因之一,对于这类患儿术前在手术方案的选择上需更为慎重。ESIN技术应用于近干骺端骨折部位时,需注意ESIN有效固定长度,固定长度过短时骨折延迟愈合的比例明显升高。本组中有1例为骨折断端距胫骨远端骨骺线距离过短(25 mm),ESIN有效作用长度有限,两枚ESIN头端张开不充分,导致骨折断端不稳,增加了骨折延迟愈合风险,经评估后采用延长外固定时间,在外支具保护下适当负重。1例为尺桡骨远端双骨折,虽然桡骨断端距远端骨骺线距离有35 mm左右,考虑到克氏针进针陡、可能难以穿过双侧骨皮质,遂选择了ESIN顺行置入,但桡骨远端有效固定距离短、稳定性不够,结果导致了骨折的延迟愈合。1例同样系尺桡骨远端双骨折,不同的是发生骨折延迟愈合的是尺骨,相同的是断端距远端骨骺线距离过短(23 mm),导致有效固定长度不够。由此,对于靠近干骺端部位的骨折,不可一味追求ESIN技术,行克氏针固定或者外固定架不失为一种更加合理、安全的选择。

对于肱骨、股骨及胫骨骨折,往往需要两枚ESIN内固定,操作时应保持两枚ESIN进钉点处于同一水平。另外在预弯程度及预弯部位的选择上,理论上预弯应该达到髓内钉头端,便于ESIN插入髓腔,预弯弧度为髓腔最窄处直径的3倍,同时使预弯最大弧度位于骨折断端处,以满足骨折断端所需的足够横向支撑力,保持内固定的稳固[7-8]。若术前没有精确测量,术中很难将两枚ESIN通过预弯使其最大弧度恰好位于骨折断端,两枚ESIN力量弧度出现差异,ESIN对骨折断端的横向支撑应力很难达到均衡,不能形成稳定的弹力构型,可能导致断端应力侧骨痂生长缓慢,增加不愈合风险[9]。本组有2例内外侧ESIN弧顶不对称,导致内外侧应力不对称,从而发生胫骨延迟愈合。1例由于两枚ESIN置入长度不一致、内外侧应力不平衡,也一定程度上影响了骨折的愈合。

本组9例骨折延迟愈合患儿中,有4例为胫骨延迟愈合,同样提示胫骨骨折后发生骨延迟愈合的可能性较大。造成骨折不愈合的原因除创伤、手术操作、感染等外在因素外,还可能与腓骨愈合速度快于胫骨有关,由于腓骨的支撑,导致胫骨骨折端存在分离应力,X线片表现为胫骨骨折端虽有骨痂生长,但骨痂不连续、断端硬化、骨皮质缺损等,往往在后期足够外固定基础上适当负重、增加断端应力刺激方可以愈合。本组有2例为断端部分愈合延迟,在外支具保护下适当增加负重后,骨折均顺利愈合。

感染是骨折延迟愈合甚至不愈合的重要影响因素。本组有1例系胫腓骨开放性粉碎性骨折,术前一期行创面清创+抗感染治疗1周后,择期行闭合复位ESIN内固定术,术后断端感染,细菌培养提示液化沙雷菌,最终导致骨折延迟愈合,经抗感染、断端病灶清创+植骨+外固定支具固定等治疗后骨折愈合。1例系肱骨开放性骨折,出院后未遵医嘱行钉道护理,出现一侧钉道处皮肤摩擦破损、逆行感染,经评估后保留ESIN,清除增生溃烂的肉芽组织并加足疗程抗感染治疗后骨折愈合。1例同样由于缺乏钉道护理及定期复查,导致钉道感染、退钉,导致了感染钉道骨折断端对侧骨质吸收; 查阅相关文献,单根ESIN是治疗低龄儿童股骨干骨折的一种有效、可行的方法[10]。经评估后决定取出感染侧钉道ESIN,清除钉道处增生溃烂的肉芽组织,同时对钉尾周围骨质进行清创刮除。该患儿通过去除感染侧ESIN,保留对侧单根ESIN、加强抗感染后骨折逐渐愈合。以上2例患儿钉道处脓液细菌培养均提示金黄色葡萄球菌,考虑钉道处皮肤破溃感染所致。

ESIN作为弹性固定,允许断端有微动,以此刺激骨痂形成,但是过早过度的功能康复锻炼,不利于初始骨痂形成,因此术后仍需予充足时间的坚强外固定[11]。儿童韧带相对松弛,关节活动度大,可以耐受较长时间的关节制动而不发生关节强直,因此治疗儿童骨折需把握弹性的内固定和恰当的外固定。本组中1例为高能量损伤所致股骨骨折,术中切开复位,骨膜剥离损伤较大,断端血供遭到进一步破坏,行ESIN内固定术后予髋人字支具固定8周,其家属为康复理疗师,担心关节僵硬问题,自行去除外支具后开始强度较大的康复锻炼,术后16周发现断端不稳、ESIN退钉,骨折延迟愈合。1例系胫腓骨开放性粉碎性骨折,术后5 d于外院换小夹板固定,术后1个月拆除夹板后拄拐下地行走,术后10周发现胫骨内侧骨质吸收,考虑过早失去外固定以及过早负重导致断端不稳、骨折延迟愈合。

儿童四肢长骨骨折不愈合是骨折愈合过程中较严重的并发症,不同部位不同类型骨折后骨延迟愈合的治疗方式不同,本组病例采用了加强固定、增加断端应力刺激、抗感染、植骨重建等手段,9例骨折延迟愈合患儿均顺利达骨性愈合。去除引起延迟愈合的因素、稳定骨折端是治疗成功的关键。

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

作者贡献声明 贺小张负责研究的设计、实施和起草文章;王桃、廖鹏、许绍林、彭庶民进行患儿数据收集及分析;王俊东负责研究设计与酝酿,并对文章知识性内容进行审阅

| [1] |

Ligier JN, Metaizeau JP, Prévot J, et al. Elastic stable intramedullary nailing of femoral shaft fractures in children[J]. J Bone Joint Surg Br, 1988, 70(1): 74-77. DOI:10.1302/0301-620X.70B1.3339064 |

| [2] |

Mehlmann CT, Wall EJ. Injuries to the shafts of the radius and ulna[M]//Beaty JH, Kasser JR. Rockwood and Wilkinss' Fractures in Children. 6th Ed. Philadelphia: Lippincott, Williams &Wilkins, 2006: 399—441.

|

| [3] |

Canale ST. Campbell's Operative Orthopaedics]. 10th ed[M]. St.Louis: Mosby, 2003: 3125-3165.

|

| [4] |

Dietz HG, Schmittenbecher PP, Slongo T, et al. AO manual of fracture management: elastic: stable intramedullary nailing in children[M]. Stuttgart: Thieme Medical Publishers, 2006: 53-62.

|

| [5] |

Wolf PS, Oelschlager BK. Laparoscopic paraesophageal hernia repair[J]. Adv Surg, 2007, 41: 199-210. DOI:10.1016/j.yasu.2007.05.013 |

| [6] |

Lascombes P, Haumont T, Journeau P. Use and abuse of flexible intramedullary nailing in children and adolescents[J]. J Pediatr Orthop, 2006, 26(6): 827-834. DOI:10.1097/01.bpo.0000235397.64783.d6 |

| [7] |

徐璐杰, 朱建. 儿童长骨骨折弹性髓内针治疗后骨延迟愈合及不愈合[J]. 中华小儿外科杂志, 2012, 33(1): 38-41. Xu LJ, Zhu J. Delayed union and nonunion of long bone shaft fractures in children after elastic stable intramedullary nailing[J]. Chin J Pediatr Surg, 2012, 33(1): 38-41. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-3006.2012.01.011 |

| [8] |

Cullen MC, Roy DR, Giza E, et al. Complications of intramedullary fixation of pediatric forearm fractures[J]. J Pediatr Orthop, 1998, 18(1): 14-21. |

| [9] |

Slongo TF. Complications and failures of the ESIN technique[J]. Injury, 2005, 36(Suppl 1): A78-A85. DOI:10.1016/j.injury.2004.12.017 |

| [10] |

张向鑫, 马瑞雪, 张网林, 等. 单根弹性髓内针治疗低龄儿童股骨干骨折[J]. 临床小儿外科杂志, 2007, 6(2): 29-31. Zhang XX, Ma RX, Zhang WL, et al. Single elastic stable intramedullary nailing for femoral shaft fractures in young children[J]. J Clin Ped Sur, 2007, 6(2): 29-31. DOI:10.3969/j.issn.1671-6353.2007.02.010 |

| [11] |

杨建平. 儿童骨折治疗新进展[J]. 临床小儿外科杂志, 2009, 8(3): 1-2. Yang JP. Recent advances in the treatment of fractures in children[J]. J Clin Ped Sur, 2009, 8(3): 1-2. DOI:10.3969/j.issn.1671-6353.2009.03.001 |

2023, Vol. 22

2023, Vol. 22